種別、造り込み 刃文について 地肌と地の変化 沸と匂、刃の働き 銘の種類 切先(帽子)の種類 傷(欠点)について トップページへ

茎(なかご)について 柄に入る部分であり銘などが刻まれる黒錆もついている。

| 生茎 | 製作当時のままで形は何種類もある。 |

|---|---|

| 磨上茎 | 多少手が入り形が変わっている。銘はだいたい残る。 |

| 大磨上茎 | 茎の形は失われて銘は完全に無くなるほど磨上られたもの。 |

| 区送り | 刃区と棟区を削り長さを詰める方法、茎は生茎扱いになる。 |

| 目釘穴 | 生の場合、原則一個であるが後世の拵えの都合や磨上のさいに増える。 |

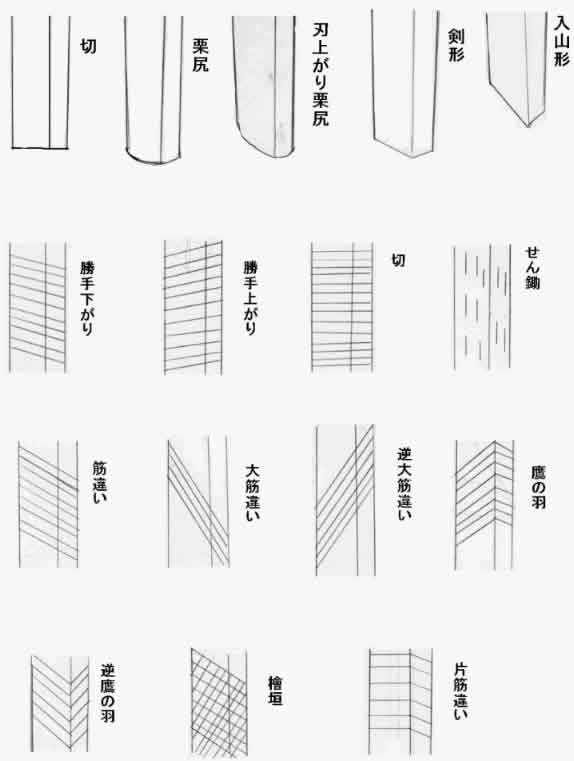

| やすり目 | 流派、刀工の癖があり鑑定上、重要なポイントである。 |

| 折り返し茎 | 大磨上で無銘になるのを惜しんで銘の部分を折り返した茎 |

茎の形 時代、流派、刀工によって様々な形がある。名工は茎の仕立ても上手である。

| 先細り茎 | 平安末期から鎌倉初期の太刀の茎である。 |

|---|---|

| 雉子股茎 | 衛府太刀の中身にするために仕立てたもの。茎の先の刃方が削られている。先細り茎を造り直したものはやや不自然である。 |

| たなご腹茎 | 茎先がくびれてたなごの腹のような形である。村正の作刀多い。 |

| 舟底茎 | 茎の刃方が船底のような茎で相州鍛冶に多い。 |

| 振袖茎 | 振袖の袖のような形の茎で鎌倉後期から南北朝時代初期に限られている。 |

| 御幣形茎 | 御幣に似ている。伊勢守国輝しか製作していなく、なおかつ元禄以降である。 |

| わずかに先細り茎 | 最も多い茎である。ほとんどがこのタイプである。 |

| 薬研形茎 | 尻の刃方が極端に上がっているもの。野田繁慶の茎がこれである。 |

茎の種類と形についての図

茎先の形とやすり目の種類

種別、造り込み 刃文について 地肌と地の変化 沸と匂、刃の働き 銘の種類 切先(帽子)の種類 傷(欠点)について トップページへ